專利布局,布的是什么局?

——Critical Review on PPP(Patent Portfolio Planning) by Peter Zhang

有一個行業大佬說過,申請專利就是給別人挖坑。

我認為能力有多大,坑就有多大。

專利布的這個局,根據企業自身不同的情況,最后布局的結果是很不同的。

比如一個小企業,他自己新設計了一款產品,想在市場上賣,并盡可能排斥掉模仿者,那他將自己的新設計申請了專利,就可以認為他布了一個專利的局。

但在設計新產品之前,以及在申請專利之前,需要調研現有技術(設計)的發展狀況,從而避免徒勞,從而避免專利不被授權而浪費時間和精力。

又比如一個中小型企業,他有一個團隊在做研發類的工作,但其研發團隊不知道自己的工作產生了,或能產生什么樣的專利,多少專利,那需要專利代理師介入,幫助梳理,得到可申請專利的方案,這個過程也稱為專利挖掘。當然,現有技術的調研是不能少的。

在專利挖掘后,該企業申請了一件或多件專利,就可以認為他布局了專利。

專利權是一種排他性的權利,當企業成長壯大了,就可能考慮囤積專利武器了,或者說,給競爭對手挖一個大坑~

專利布局可以對企業內部挖掘,并且眼界放寬,調查一下“友商”的技術發展路線,最好布局的有些前瞻性。

不同技術領域的企業,所能產生的專利數量是不同的。典型如制藥企業,某種藥物的核心專利也可能就一項,然后圍繞有一些劑型、晶型、或者給藥手段等專利。藥企的核心專利很重要,被仿制藥企業繞過去的可能性較低。(高質量的)核心藥物專利本身就是一個堅固的堡壘和利器。

但對于另外一些企業,如果實現某種功能或效果的技術手段很多,而且技術在不斷進化,那么只布局一件專利不足以達到“挖坑”的目標。另一方面,如果一個企業如果只有一件(或很少數)的專利,也會成為被提專利無效的焦點。

如此這樣,企業就需要“專利組合(portfolio)”。企業有了一攬子專利,那企業的專利武器的穩健性就增強了。一方面,如果競爭對手想要無效你的專利,所面對的是很多的專利—很大的成本,這會使競爭對手猶豫或者望而卻步。這樣,企業就用專利組合的方式,形成了技術壁壘。很多大型企業是這樣做的。

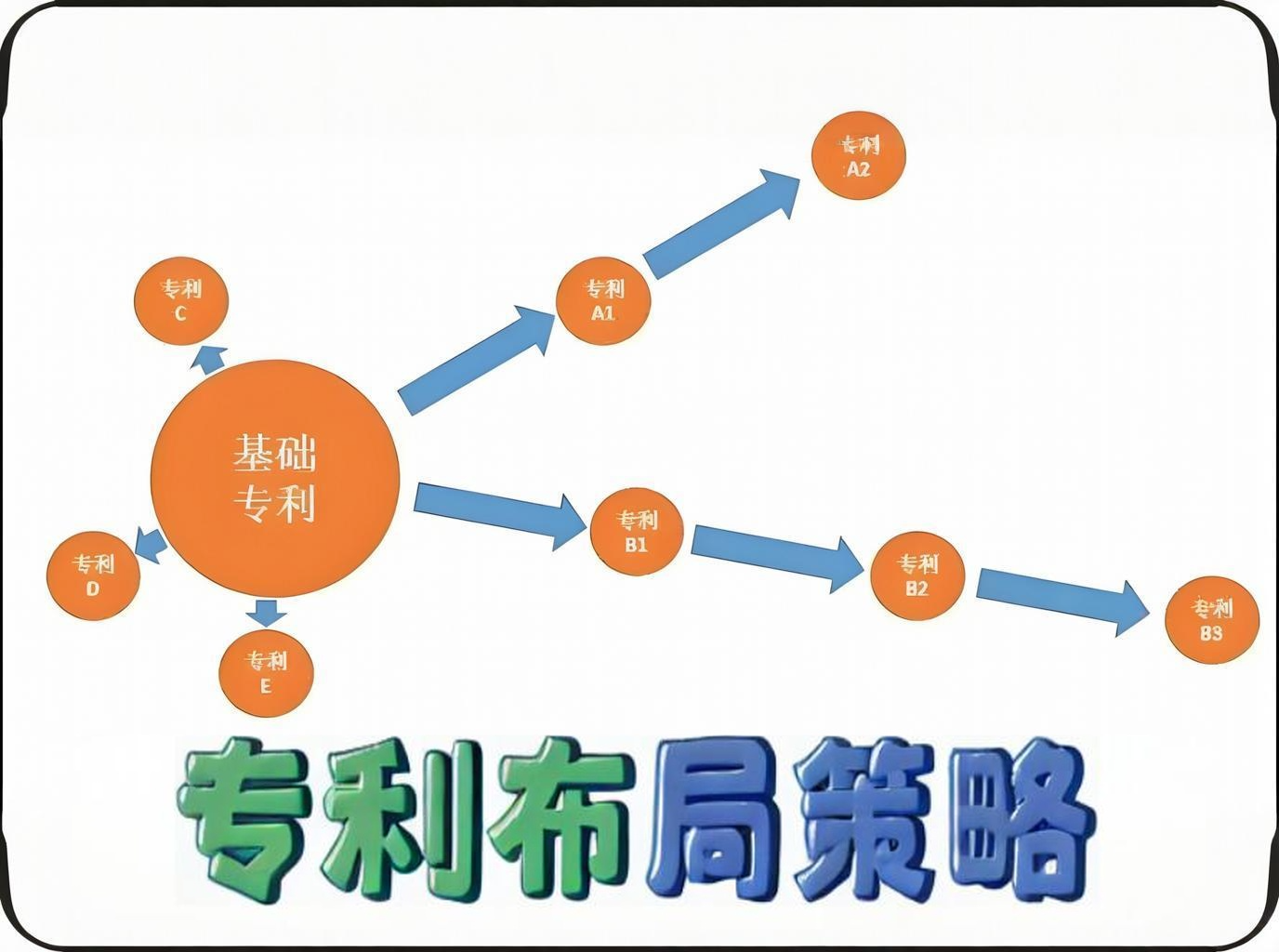

構建專利組合,可以以點帶面,即核心+外圍,或核心+后續不斷改進。

為了擁有強大的專利組合,有些企業直接購買別人的專利(或者得到獨占許可),這也是一種專利布局。

有人把專利比作保險,你申請了專利后,什么都沒發生,一切如常。但這個和平可能就是因為申請的專利所帶來的。

而且,專利本身也是一種資產,擁有專利組合的企業,其綜合估值通常會提高。

而且,專利本身是一種客觀存在的“工具”,你用它排斥對手,就是進攻。如何用專利防守呢?用專利防守的場景通常是當別人主動進攻的時候,你也用你的專利反攻,從而扭轉被動不利的地位。因此其實質還是一種進攻,進攻是最好的防守。也就是有的企業不首先使用專利武器,這樣的企業稱為專利防守型企業~^_^

專利權人選擇進攻對象時,需要考量對方反擊的后果。我覺得這是一些企業之間要對標專利量的一個原因。雙方都有核武器,誰也別動誰了。

所以專利布局好了,可以獲得市場優勢,也可以和競爭對手進行交叉許可。當然,更強勢的,還可以收其他企業的專利許可費。

通常大型(研發型)企業,會把專利布局提高到企業發展的戰略層面。從而內部制定相應的規章制度。

這些企業將提交專利提案設為KPI的考核項,要求研發人員每年必須提交幾項專利提案。然后研發人員會得到報酬。

在收集專利提案后,企業的in-house counsel會定期召開評審會,確定哪些提案可以申請專利。確定可以申請專利的提案人也會得到報酬。然后專利授權了,提案人還有報酬。

企業通過內部機構設置和強大的內部動員機制,使得in-house counsel團隊和研發團隊配合,形成了“專利制造工廠”。

專利布局,英文通常稱為patent portfolio planning,可見,專利布局的具體工作是一個“規劃”。能做這種規劃的人,可以認為是“專利戰略師”,patent strategist。

研發是面向未來的,與之配套的專利申請、專利布局、專利戰略也一定是面向未來的。所以只有面向未來的企業,才會去做專利布局。只想掙眼前快錢的企業,沒必要做專利布局。

如果把申請專利比作挖坑,那專利布局的目標就是盡可能的挖一個大坑。

專利布局有時空上的考量。在時間方面,由于專利有一定的壽命(發明20年,新型和外觀10年),為了在專利上持續保持優勢地位,需要不斷地申請專利。

專利布局的空間考量有兩個層面。

一是地理范圍,每個法律轄區只保護在其范圍內的授權專利。如果你的技術未來要進入其他國家或地區,就要考慮把你的專利延伸到那里。通常要考量產品的銷售地、和生產制造地(以及主要競爭對手的活動范圍),還要考慮研發人員所在的地區。這一部分的考量有時也稱為知識產權的海外布局。

二是技術領域,這很關鍵。在某一或某些技術領域深耕,或(適度)拓展技術領域(上下游產業等),是專利布局核心。當然,這一切都需要研發團隊的支撐,或需要和研發總監共同制定發展規劃。

在拓展技術領域時,要了解相關技術領域的已有專利的布局情況,檢索調查就有必要。為此目的的檢索調查,通常得到的結果是patent landscape,或patent map.

有了專利景觀或專利地圖,就直觀的了解了,哪些領域被布局了較多的專利(被別人挖了坑),哪些領域還有空間。

專利布局實質是研發布局的一種并行安排。研發是里子,專利是面子。

專利代理師不是魔術師,專利不是硬挖就能挖出來的,也不是想布局就一下子能布局的。但建議企業時刻把專利挖掘和布局作為一項重要的、關乎企業長遠發展的事項來抓。

專利能想(編)出來嗎?理論上是可以的,因為專利是一種具有好的技術效果的新的技術方案,尋求這樣的方案就是一種研發,就是研發人員的本職工作之一(顯然這并不容易),所以研發人員有可能可以構思出來。而專利代理師所掌握的大多是現有技術而非新的技術方案,所以專利代理師難以得到具有好的技術效果的新的技術方案,也就難以想(編)出來專利申請。有些專利代理師能做到,將不同技術領域實現類似功能的技術進行跨界組合,從而得到新的技術方案。組合型創新是創新的一種(雖然也不容易),但其一專利審查對組合型創新的審查相對嚴格,其二在當今的中國專利語境下,此類的創新有可能被貼上“非正常”的標簽。

想出創新的方案是專利代理師的業余愛好。代理師能在創新和專利申請過程中起到什么有益的作用?代理師能更加有效率地判斷出現有技術以及可能存在的創新點,并給出針對創新點進行內容補強的建議,也就是說,一般情況下發明人實現了從0到1,而代理師可以從1補強到10。

具體而言,代理師對方案能做的貢獻主要有 1、完善,比如對方案中有一些漏洞、bug、發明人沒有想清楚,或者沒有想到的細節進行完善; 2、同一個構思下的平行擴展,比如從方的擴展到矩形之類; 3、應用場景落實和擴展; 4、啟發發明人可以沿著某些方向去自我擴展或者補充方案。

如果發明人的整個構思、方案毫無新穎性,完全是現有技術,或者創造性很低,讓代理師去想出有創造性的新方案,這個是很難,或者說幾乎很難完成。此時代理師可能會把他腦海里記憶中好久以前看到的別的方案想起來,但這種方案1.可能是現有技術,2. 可能是 “技術污染”,也即是說,如果說代理師把客戶A的方案想起來了,送給客戶B,這也是不道德的。

也有個別代理師,偶然想到一些創新方案,但這一般不能成為常規操作,只能說,福至心靈,看緣分了。這不算代理師的本職工作,甚至連增值服務都不能算,只能算是……業余愛好。

下面在技術層面探討專利布局。

專利布局最自然的是拓展技術領域,這涉及到對技術方案的分解和研究。最直觀的是,例如,對一個機器分解,然后對每個部分進行技術開發。

也可以考慮拓展應用場景,對于不同的場景應用,可能需要對產品進行特定的修改完善,從而產生了可專利的技術方案,或至少是一個可實現發明目的的具體實施方式。

目前流傳的專利布局的各種理論,大多是默認企業具有無限的創新能力,所以可以在深度(制造到使用,生產到原理)以及廣度(本職工作、上下游產業)兩大維度縱情布局,從而獲得基礎專利、核心專利、和一大堆外圍專利。這當然是理想化的情況。現實很骨感,任何企業的研發能力都是有限的。專利布局是一種在有限資源的情況下的博弈。

目前流傳的專利布局的各種理論,也有很多實質上是指導研發的思路,比如借用其他領域的能實現相同或相近似功能或效果的相關技術方案,轉用到本領域來(參考:用專利信息指導研發的方法路徑初探 https://zhuanlan.zhihu.com/p/28790738)。或者直接借助Triz理論。

如果你問企業,你要做特定阻隔式、地毯式、圍墻式的專利布局,還是集束型、降落傘型、星系型、鏈型專利型專利布局?能聽懂你問題的企業不需要你做專利布局,內部肯定做的很好。大多數企業應該聽不懂這些術語,具體企業的專利布局很難教條的照搬某些形式。

一種思路是,搞清獲得某種技術效果的原理(或思想),從這一種原理出發,可以得到實現同樣技術效果的不同的技術方案(因為不同的技術方案都可能從原理上實現特定的技術方案),這些不同的技術方案就對應不同的專利申請。又或是,不同的原理(或思想),都可以實現想要的技術效果,那就可以基于不用的原理,得到不同的技術方案。

產品的新用途、多種產品的組合、產品的周邊拓展等,也是常見的思路。

一種從項目出發的思路是,一個大項目會分解成多個小項目,每個小項目都對應一些要解決的技術問題,把這些要解決的技術問題梳理出來,成為申請專利的提案。

當然,每種方案都要盡可能的考慮替代方案,以防止競爭對手Design Around。當然有種情況是企業能開發出一種解決問題的方案就不錯了。On the other hand, 你可以Design around 你的競爭對手,你規避設計出來的方案,有可能被布局成專利。

通過檢索分析,可以發現某些領域的技術空白點,或者某些領域布局了較少的專利,因此可以啟發企業拓展那部分研發領域。企業真的有興趣,或有實力進入那個領域嗎?這涉及到企業的發展狀況和發展策略的問題。例如由于工藝復雜,成本高,不環保等理由,有些技術領域是企業及其競爭對手都沒興趣進入的。

在研發成果測試、中試、投放市場后的反饋等,都可以指導研發改進,從而進一步布局專利。

除化學醫藥生物領域外,業內有種說法是,只要有idea,就可以申請專利而不用真的做出來。這個說法基本對,但是光有抽象的idea還不夠,還需要至少有一個可實現的具體實施方式。

對于化藥專利,通常布局化合物及其鹽、異構體、溶劑化物、前藥等,藥物組合物、晶型、用途、藥物制劑或劑型、新的水合物或溶劑化物、制備方法以及中間體、聯合用藥等。

有種概念是“迷惑對手的布局”,這是OK的,但這是高端玩家的玩法。產業頂部企業、公眾、包括競爭對手都盯著你,然后你申請一些不同技術路線的專利,讓對手對你的分析出偏差,也會在那些不同技術路線上排斥對手。

延伸閱讀: